学びのSTEAM化と探求的な学びに関する栗橋西小学校の研究発表会に参加して

昨日は、栗橋西小学校の研究発表会にお招きいただき、妻とともに参加させていただきました。

栗橋西小学校は、令和5〜6年度にかけて、久喜市から研究委嘱を受けて、「学びのSTEAM化」と探求的な学びに取り組んでいます。そして栗橋西小学校の3年生が、この地域で子ども食堂の取り組みを行っているファルカオスポーツベースとおむすび堂さんを研究テーマに選んでくれたことにより、研究発表会にお招きいただけることになりました。

ファルカオスポーツベースでは、夏祭り、ハロウィン、クリスマスなど、季節ごとに、子どもが思う存分に遊び、お腹いっぱいに食べることができるイベントを開催しています。

子どもたちは、このイベントや子ども食堂の開催日に向けて、地元の農家の方に指導を受けながら野菜を作ったり、リユース品の寄付を募ったり、校内放送やポスターなどを作成して告知をしたりと、自分たちができることを考え、調査し、実践し、そして発表するという一連の探求学習から学びを深めていました。

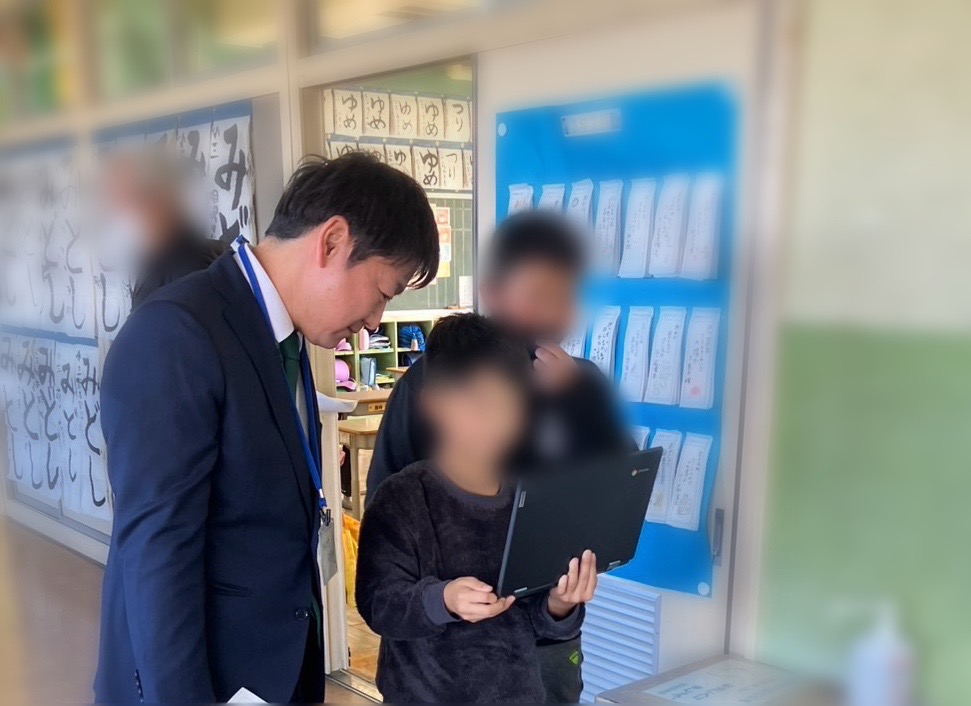

また本日の公開授業でも、私たちが何を求めているのかを質問してくれて、その情報を元にイベントの告知案内を校内放送するための台本を考えて説明してくれたり、タブレットを活用してポスターをデザインしてくれたり、ホワイトボードを活用して自分たちの班の活動を報告してくれたりと、子どもらしさ溢れる小学3年生たちが、デジタルとアナログの両ツールを上手に使いこなしている姿にも驚かされました。

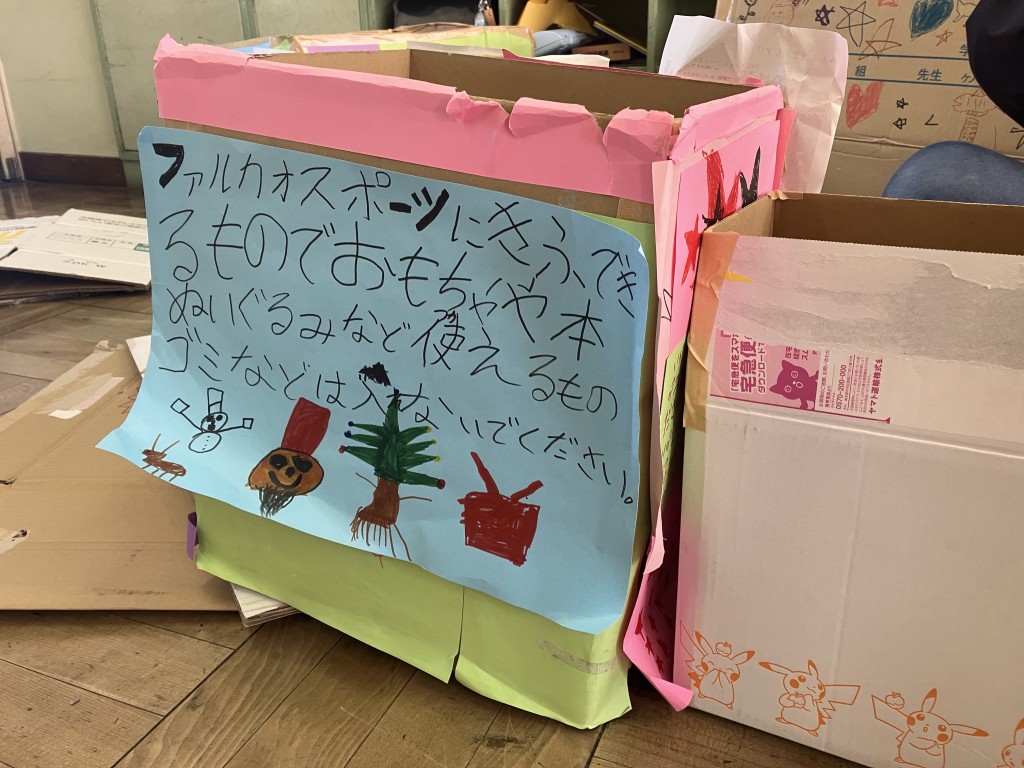

11個の班に分かれてそれぞれが責任を持って役割を担っていましたが、その中でリユース品の寄付を募る班が、校内に設置する段ボールで作った箱を作りながら「何が欲しいですか」と聞いてきてくれたので、「家にあるもので、使わなくなったものとか、いらなくなったものがあると嬉しいな」と伝えると、「でも、そうやって描くとゴミを入れられちゃったりするんだよね」と言いながら、どのように書いて案内したら良いかを子どもたちなりに考えてくれていて、トライ&エラーを繰り返しながら学んでいる様子が見てとれました。

元々、栗橋西小学校は、2021年に、「第11回ESD大賞小学校賞」を受賞し、ユネスコスクールに認定されるなど、持続可能な開発のための教育(ESD)の推進拠点としてその教育価値が広く認知されてきました。Education for Sustainable Development(ESD)とは、「持続可能な社会の担い手を育む」 教育といわれており、社会に横たわるさまざまな課題をジブンゴトとして認識し、身近に出来ることを実行しながら、持続可能な社会の創造を目指す学習活動のことを指します。

栗橋西小学校では、目標とする児童像を「自ら主体的に目標に向かって挑戦する児童」と定め、「困難な課題に立ち向かう力」「様々な人々と力を合わせて解決する力」「よりよい未来を創ろうと考え行動する力」を育むべく、ESDに取り組まれており、今日は改めて栗橋西小学校の教育活動の価値を再認識することができました。

また、興味深かったのは、このような探求学習の成果が、学力の伸びにも現れているということです。学力テストでは、特に評価の観点「思考・判断・表現」や問題形式「記述式」において、県や全国の成長率を大きく上回る結果が得られたり、非認知能力、特にやり抜く力の伸びが大きい結果が得られていたりと、目標とする児童像と、それに付随する学力の成果が一致していることを示していただけたことで、わたし自身もより一層、探求学習に対する興味が沸いたところです。

これまでも、子どもたちが探求学習をしながら学習の質が深まっていく様子をみて、漠然と「すごいなあ」という感想を持っていましたが、その背景には、栗橋西小学校の森下校長先生を筆頭に、先生方たちのカリキュラムマネージメントの工夫に想像以上の深さがあることも窺い知ることができました。

この日は、素晴らしい教育が身近にあることに誇らしさを感じた1日となりました。栗橋西小学校の皆様、誠にありがとうございました。

この記事へのコメントはありません。